欢迎来到实佳电子-线路板制造!

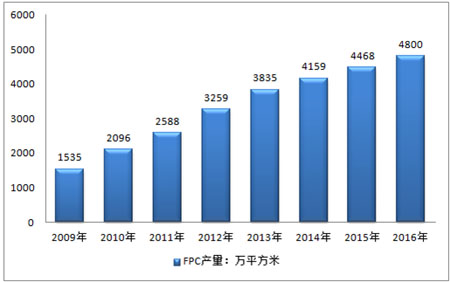

柔性线路板(FPC)作为电子设备的核心组件,其产业链覆盖从基础材料到终端应用的完整链条。随着5G、AIoT、新能源汽车等技术的爆发,全球FPC市场规模预计2025年突破1000亿元,年复合增长率超15%。本文通过解析产业链各环节的关键参与者、技术壁垒与区域布局,揭示全球柔性线路板行业的竞争逻辑与未来机遇。

1. 上游:材料与设备供应商

基材与铜箔:聚酰亚胺(PI)和聚酯(PET)是主流基材,日企(如东丽、杜邦)占据高端市场,中国生益科技、中铝洛铜通过纳米改性PI膜和可回收PET基材实现国产替代,成本降低20%。

化学品与设备:日本村田制作所垄断高频覆铜板供应,而中国设备商如大族激光在激光钻孔技术上突破,微孔直径可达25μm,良率提升至98%。

2. 中游:FPC制造与工艺创新

制造工艺:高密度互连(HDI)、柔性刚结合板(Rigid-Flex)成为主流,日本旗胜、台郡科技(ZDT)在多层FPC领域领先,中国企业如深南电路、实佳电子、景旺电子通过AI视觉检测技术将月产能提升至500万平方米。

区域集群:全球70%产能集中在亚洲,其中珠三角(深圳、东莞)和长三角(苏州、无锡)占中国产能的40%,形成“材料-制造-封装”闭环生态。

3. 下游:终端应用与需求驱动

消费电子:智能手机(每部需6块FPC)、折叠屏设备(如三星Galaxy Z Fold)是核心市场,2025年需求量将达1000亿平方米。

汽车电子:特斯拉4680电池包、比亚迪智能座舱推动车规级FPC需求,耐压等级突破1200V,市场规模预计超150亿元。

医疗与工业:美敦力植入式心脏监测器、华为智能医疗贴片推动超薄FPC(厚度≤0.03mm)需求,生物兼容性材料成关键。

1. 国际巨头:技术垄断与高端市场主导

日韩企业:Nippon Mektron(旗胜)、SEI(住友电工)在高频高速材料、车规级FPC领域占据50%以上份额,特斯拉、苹果供应链深度绑定。

欧美企业:AT&S(奥地利)、Flexium(美资)通过并购整合强化柔性显示技术,在航空航天、军工领域建立壁垒。

2. 中国力量:成本优势与国产替代加速

头部企业:比亚迪、生益科技、深南电路通过高频材料研发(如改性PI基材)和智能制造(AI检测、自动化产线)突破高端市场,2025年国产化率预计达50%。

新兴势力:东山精密、臻鼎科技通过资本并购(如收购美国FPC厂)拓展海外市场,出口占比提升至35%。

3. 区域竞争:东南亚与欧洲的博弈

东南亚产能转移:泰国、越南凭借低成本劳动力吸引比亚迪、台郡科技设厂,目标2025年产能300万平方米/月,规避欧美关税壁垒。

欧洲绿色转型:欧盟碳关税(CBAM)倒逼企业采用无铅工艺,德国研发中心(如生益科技)推动环保FPC认证,出口产品绿色认证率达90%。

1. 材料创新:环保与高性能并行

生物基PI膜:可降解材料研发周期缩短至3年,比亚迪生物基PI膜通过特斯拉认证,碳排放降低40%。

纳米铜箔:导电性能提升30%,中铝洛铜与深南电路合作开发“铜-树脂”复合基材,适配6G太赫兹通信需求。

2. 智能制造与供应链整合

数字孪生技术:通过仿真优化生产流程,研发周期缩短50%,华为“天神之眼”系统采用AI设计FPC,延迟降至微秒级。

闭环供应链:宁德时代与生益科技合作开发可回收FPC,金属回收率超95%,降低全生命周期成本30%。

3. 新兴应用场景拓展

脑机接口(BCI):Neuralink原型机采用多层FPC堆叠方案,精准采集脑电信号,医疗电子市场潜力达80亿元。

太空电子:可折叠卫星天线采用耐辐射FPC, SpaceX星链计划推动航天级产品需求增长。

1. 技术瓶颈与合规风险

专利壁垒:日企在HDI、高频材料领域专利覆盖率超60%,中国企业需加强自主研发,避免技术授权依赖。

环保法规:欧盟RoHS指令要求铅含量≤0.1%,未达标企业面临15%附加关税,需提前布局水性油墨工艺。

2. 全球化布局策略

区域协同:在东南亚(低成本)、欧洲(技术协同)建立双中心,平衡成本与市场准入。

产业链联盟:联合材料商(如杜邦)、终端品牌(如华为)共建技术标准,提升议价能力。

3. 投资方向与风险预警

高增长领域:优先布局车规级FPC、医疗电子细分市场,2025年复合增长率分别达25%、20%。

产能过剩风险:低端FPC价格战加剧,中小企业需转向定制化、高附加值产品。

全球柔性线路板产业链正经历“技术升级-区域转移-生态重构”的三重变革。中国企业凭借成本优势与技术创新,逐步打破国际垄断,但仍需在材料自主化、绿色制造与国际标准制定上持续发力。未来,柔性电子将不仅是硬件载体,更是智能化、可持续化战略的核心支撑。

关键词:柔性线路板产业链、全球竞争格局、高频材料、智能制造、碳中和

数据来源:《2025年中国柔性线路板行业深度分析报告》、华经产业研究院、TrendForce集邦咨询